昨今、世界経済や国際政治のパワーバランスが大きく変化する中で、「グローバルサウス」と呼ばれる国々がかつてないほど注目を集めています。

本コラムでは、近年注目を集める「グローバルサウス」について、その定義や最近の動向を整理しつつ、日本企業が今後の戦略や施策を検討する際のポイントをわかりやすく解説します。

1. グローバルサウスとは

「グローバルサウス」とは、アジアや中東・アフリカ、中南米などの新興国・途上国の総称です。明確な定義はなく、政治体制や経済水準も多様ですが、多くが南半球に属していることからこのように呼ばれるようになりました。

その意味は時代とともに変化してきました。冷戦期には「第3世界」と呼ばれ、資本主義陣営にも社会主義陣営にも属さない国を指しました。また、「南北問題」の文脈では、経済的に豊かな「北」の先進国との対比で「南」の発展途上国を指し、経済格差や発展の不均衡を象徴する概念として用いられてきました。しかし、2008年の世界金融危機以降、世界経済の成長エンジンが先進国から新興国へ移行が進み、世界経済を支える役割を担う国々が台頭してきたことから、「グローバルサウス」が再び注目を集めるようになりました。

「グローバルサウス」には、アジアではインドやベトナム、インドネシアやタイ、中東・アフリカでは南アフリカやケニア、ナイジェリア、エジプト、イラン、中南米ではブラジルやアルゼンチンなど、120を超える国が含まれています。さらに、文脈によっては、ボスニア・ヘルツェゴヴィナなどのヨーロッパの一部諸国が含まれることもあります。

なお、中国をグローバルサウスに含めるか否かについては議論がありますが、日本政府は2023年1月に岸田文雄首相(当時)が国会答弁で、中国がすでに経済大国であることを理由に「含めない」との見解を示しています。本コラムでも、世界第2位の経済大国で、他のグローバルサウス諸国と経済規模が大きく異なる中国は含めないこととします。

2. 存在感を増すグローバルサウス

2-1. 世界経済を牽引する成長力と資源

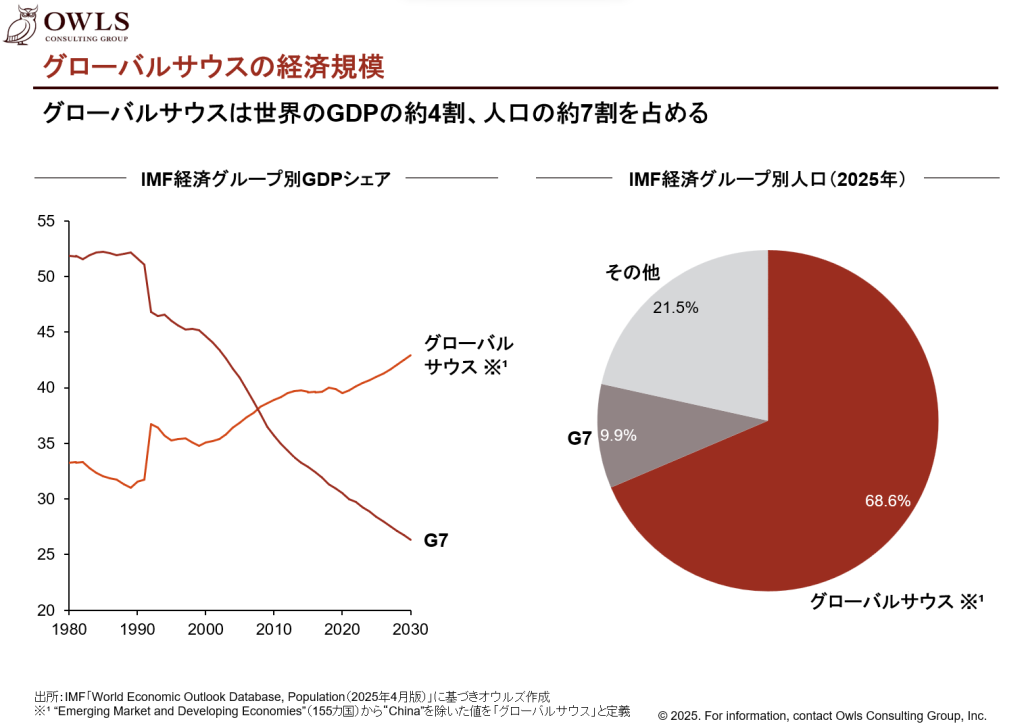

グローバルサウスは、高い経済成長率に加え、世界でのGDPのシェアや人口の増加により、地政学的にも戦略的重要性を増しています。

国際通貨基金(IMF)によれば、世界のGDPに占めるグローバルサウスの割合は約4割に達し、日米欧の主要7カ国(G7)を上回ります。人口では、世界全体の約7割を占め、今後も増加が見込まれています。米国や中国といった大国をはるかに上回る経済・人口規模を有するグローバルサウスは、国際秩序や世界経済に大きな影響を与える存在となっています。

また、資源供給国としての重要性も増しています。例えば、中東のサウジアラビアやアラブ首長国連邦(UAE)は世界有数の石油輸出国であり、アフリカのコンゴ民主共和国は主に電池や合金の材料となるコバルトの産出国として世界最大です。また、南米のチリやアルゼンチンはリチウム、東南アジアのインドネシアやフィリピンはニッケルといった、電気自動車(EV)、半導体、蓄電池などの製造に不可欠な戦略資源を豊富に有しています。これらの資源は、エネルギー転換やデジタル化の進展に伴い今後需要が急増すると見込まれるため、安定供給の確保のために世界各国がグローバルサウス諸国との戦略的な連携を求めています。

2-2.台頭するグローバルサウス:インドとベトナムの例

このように、グローバルサウスは国際社会における存在感を増しています。その代表例として挙げられるのがインドです。

インドは2023年に人口で中国を抜き、2027年には世界第3位の経済大国に成長すると見込まれています。大きな市場規模と成長力を背景に、日本企業を含む多くの企業が投資を拡大しており、インドの主要都市であるムンバイ等は、将来的にはロンドンやシンガポール、上海に匹敵する国際ビジネス拠点になる可能性があると注目されています。また、2023年にはG20議長国として、グローバルサウス125カ国が参加した「グローバルサウスの声サミット」を主催し、モディ首相が気候変動や開発資金、エネルギー安全保障など多様な課題について議論をリードしました。こうした取り組みにより、インドは外交面でも存在感を高め、「グローバルサウスの盟主」を自任しています。

また、東南アジアの事例としては、製造業の集積地として地位を高めているベトナムが挙げられます。2025年にはトランプ関税の影響により成長率がやや鈍化すると見込まれるものの、過去10年間の実質GDP成長率はコロナ禍を除き約6~7%と、近年は他の東南アジア諸国と比べても高い成長を示しています。

2-3. 国益重視の外交姿勢

世界は今、気候変動やエネルギー安全保障、食料危機といった地球規模の課題に直面しています。その解決にはグローバルサウスの関与が欠かせない中、G7などの民主主義陣営と中ロを中心とする権威主義陣営の双方がグローバルサウス諸国を自陣営に取り込もうと積極的に働きかけています。

グローバルサウス諸国の中は、植民地支配への歴史的反発や反欧米感情から、民主主義陣営への対抗心を持つ国も少なくありません。グローバルサウスの経済力増大に伴い、欧米の価値観を一方的に押し付けられることへの反発は一層強まっています。そのため、両陣営が対立するグローバルな課題への対処に際して欧米に同調せず、中立的な立場をとることが少なからずみられます。これは、グローバルサウス諸国による自らの意見や利害の主張である一方、中国やロシアがグローバルサウスに接近する機会もなっています。

両陣営からの働きかけが強まる中で、グローバルサウス諸国が大国間の板挟みとなることも増えています。例えば、米中対立が続く中、輸出市場として重要で、中国との貿易投資の制限を求める米国と、最大の貿易相手国であり、自国経済の発展にとって欠かせない中国との間で、苦しい立場に置かれている国もあります。

しかし、グローバルサウスは、両陣営の狭間で苦しむだけの弱い存在ではありません。大国間の対立を巧みに利用し、両者を競わせることで自国の経済的・外交的利益を最大化しようとするしたたかな動きもみられます。例えば、G7が打ち出した「グローバルインフラ投資パートナーシップ(PGII)」と、中国の「一帯一路」の双方を自国の経済発展に活かそうとする国もあります。また、インドは、日米豪印の安全保障の枠組みである「QUAD」に参加して中国をけん制しながらも、ウクライナ戦争を巡る国連総会の対ロ非難決議では棄権に回りました。棄権したインドを含むグローバルサウスの国々は、安価なロシア産エネルギーを輸入しつつ、西側との経済関係も維持する「二重戦略」をとっています。

さらに、2022年のCOP27では、気候変動による影響を大きく受けるグローバルサウス諸国が団結し、先進国に対して「損失と損害」への資金提供を強く要求しました。粘り強い交渉の末、先進国側も補償基金の設立に同意し、この新たな枠組みが合意されました。このように時には毅然とした態度で交渉に臨む姿勢は、グローバルサウスが独自の判断軸を持ち、既存の国際秩序に変革を迫る可能性を示しています。

2-4. 進むグループ化:BRICSの拡大

近年では、グローバルサウス諸国が連携し、国際的な影響力の拡大を図る動きも活発化しています。中国やロシア、インドなどが加盟する上海協力機構(SCO)は、2023年7月にイランが、2024年7月にはベラルーシが加盟し、10カ国まで拡大しています。なかでも、近年特に存在感を増しているのがBRICSです。

インド、ブラジル、ロシア、中国の4カ国で始まったこの枠組みは、その後南アフリカが加盟し、この5カ国を創設メンバーとして活動を開始しました。その後、アラブ首長国連邦、イラン、インドネシア、エジプト、エチオピア、サウジアラビア(50音順)が加盟し、計11カ国の体制となりました。(2025年8月時点)。ただし、サウジアラビアについては、BRICS公式ウェブサイトでは「加盟国」として扱われているものの、最終的な加盟手続きは完了していません。

BRICSの動きにおいて注目すべき点の一つは、中東産油国の参加です。これまで同地域ではアメリカが圧倒的な影響力を有してきましたが、今後は中東諸国とBRICS加盟国の結び付きが強まり、新たなエネルギー・経済圏の形成が進むことも予想されます。さらに、南アフリカやエジプト、エチオピアといったアフリカの主要国も加盟することで、アフリカ地域におけるBRICSの発言力が高まることも想定されます。中ロを含むBRICS の影響力拡大は、民主主義陣営の相対的な影響力低下につながりかねません。

2-5. 一枚岩ではないグローバルサウス:結束と分断

このようなグローバルサウスによるグループ形成は、発展途上国や資源国としての共通の課題が求心力となっています。多くのグローバルサウス諸国では急速な経済成長の半面、貧富の差が拡大し、社会不安や貧困問題に直面しています。また天然資源に依存する経済構造から脱却できず、産業の多角化が進まないことで雇用や環境汚染といった脆弱性を抱え続けています。こうした課題に対応するには、各国間の協調が重要です。

ただし、グローバルサウスの結束は決して強固とは言えません。グローバルサウス諸国には、共通の政体や理念があるわけではなく、先進諸国が築いた既存の国際秩序の変革を求めるという点以外では、共通の利益や目標は見いだせていないと言われています。各国はあくまで自国の国益実現のために行動しているため、状況によっては結束が揺らぐリスクを抱えています。また、2025年1月にBRICSに新規加入したインドネシアは、同時に先進諸国のグループである経済協力開発機構(OECD)の加盟審査を進めるなど、両陣営のグループに参加することで双方から利益を得ようとする国もあります。

加えて、グローバルサウス諸国間には、領土問題など深刻な対立も存在します。インドとパキスタンは分離独立以来、カシミール地方の帰属を巡って戦争や軍事衝突を繰り返してきました。また、タイとカンボジアの間でも国境紛争が度々発生しており、2025年7月にも民間人を含む30人以上が死亡する衝突が起きています。こうした対立は、グローバルサウスの連携に深刻な亀裂をもたらしうる要因となりえます。

グローバルサウスにはこうした結束と分断の双方の要因が併存しているため、今後の動向は不透明です。しかし、その協調の度合いや分裂の行方次第では、今後の国際秩序や世界経済の構図が大きく変わる可能性があります。

3. 連携強化を図る日本政府

グローバルサウスの存在感が増す中、日本政府もその重要性を意識し、関係強化に向け取り組みを進めています。

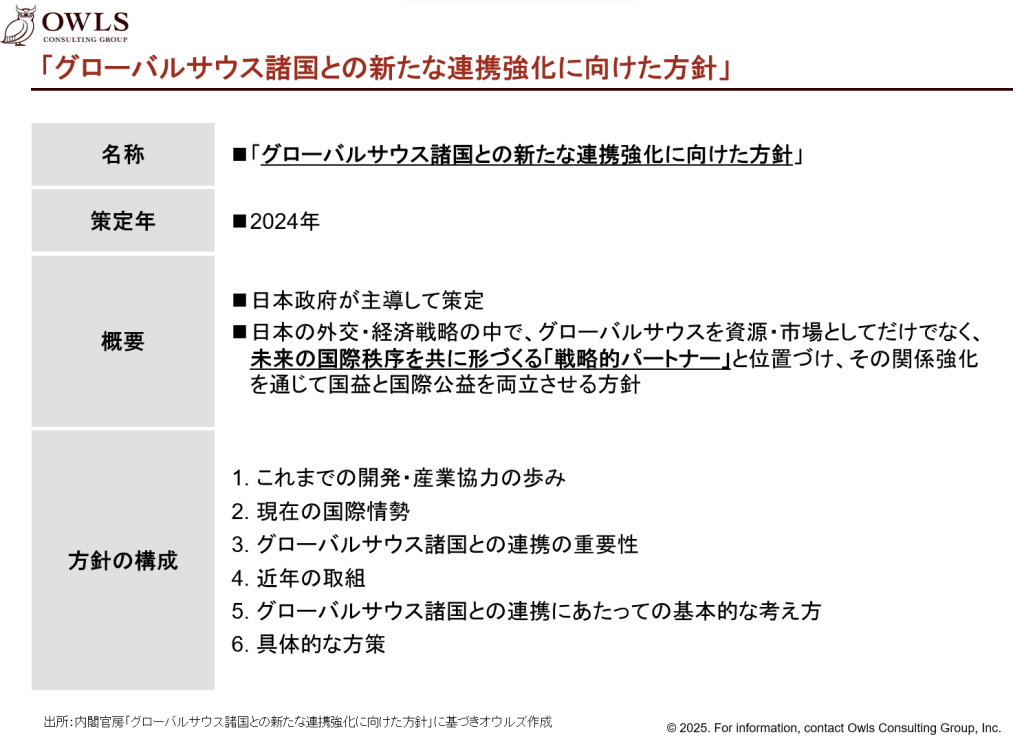

日本政府は2024年6月、「グローバルサウス諸国との新たな連携強化に向けた方針」を公表しました。ここではグローバルサウスについて、経済力と国際的プレゼンスの増大、それぞれの国における都市化・高齢化・インフラ未整備・食料・難民・気候脆弱性などの多様な社会課題の存在、そして資源供給の戦略的重要性が明確に示されています。特に、半導体や蓄電池に必要なリチウム、ニッケル、コバルトなどの重要鉱物の安定供給は、日本の経済安全保障にとって死活的な課題です。そのため、日本政府は「グローバルサウスとの共創」「多様性への対応」「省庁連携」「ODA・投資支援」「人材・文化交流」を柱に、グローバルサウスとの戦略的な協力体制の構築を推進しています。

4. 日本企業に求められる視点:共創するパートナー

政府が連携強化の方針を示す一方で、日本企業もまた、グローバルサウスとの戦略的な連携に取り組み始めています。

米中対立や世界各国での保護主義の高まりは、企業にサプライチェーン(調達網)の再構築を迫り、資源や重要物資の安定供給の重要性も一層増しています。さらに、少子高齢化・人口減少により日本の国内市場の縮小が懸念される中、新たな市場の開拓が必要となっています。この状況に対応し、日本企業の競争力強化を図るには、単なる調達先や販売先としてではなく、「共創するパートナー」としてグローバルサウスと長期的な関係を構築することが求められます。

例えば、日本企業は近年、インドネシアや南米の資源企業に対する直接投資や長期購入契約を通じて、ニッケルやコバルトといった重要鉱物の確保を進めています。これはEV、半導体、蓄電池産業などの競争力の確保に不可欠な資源です。

また、現地で生まれた革新的なビジネスモデルから学ぶことも有益です。例えば、豊富な資源と若年人口を背景に成長余地が大きく、中国やロシアなど大国の関与が強まっているアフリカのケニアでは、国内最大手通信キャリアのサファリコムが「M-Pesa」というモバイルマネーサービスを展開しています。国民の約7割が銀行口座を持たない中、携帯番号だけで口座を開設でき、現金の入出金や送金、公共料金の支払い、商品購入まで可能です。利用者は数千万人規模に達し、取引額はGDPの半分以上を占めています。「M-Pesa」は、銀行サービスが行き届かない地域でも安全かつ迅速な送金手段を提供し、金融包摂を大きく前進させた事例として世界的に注目されています。このように、インフラの未整備という現地の課題を逆手に取ったモデルは、日本企業がグローバルサウスで事業展開を進めるうえでのヒントとなります。

5. おわりに

グローバルサウスは、経済規模、人口構成、資源保有、外交的自立性のいずれにおいても国際社会での影響力を高めています。米中対立やウクライナ戦争を背景に、二極化に向かう世界の中で第三極として独自の立場を確立しつつあり、その存在は国際秩序の再編を左右する存在となりつつあります。

日本企業にとってグローバルサウスとの関係強化は、経済的利益にとどまらず、資源安全保障や地政学的安定にも直結します。今後は、これらの国々との協力を単なる取引関係ではなく、長期的な信頼構築と価値共創を軸に据えた戦略として位置付けることが重要です。そうした戦略的な関わり方が、不確実性の高い国際環境においても持続的な競争力と安定を確保する鍵となるでしょう。

株式会社オウルズコンサルティンググループ

コンサルタント

渡邊 まあり

経済安全保障の取り組みについては、以下のコラムをご参照ください。

「経済安全保障」とは①|日本の取り組みと企業に求められる対応

「経済安全保障」とは②|主要国(米国・EU・中国)の取り組み

日本や主要国の経済安全保障の取り組みがもたらす日本企業への影響やリスクについては、コラム「『地政学リスク』とは|事業環境の変化に備える」もあわせてご覧ください。

オウルズコンサルティンググループは、所属コンサルタントの多くが戦略コンサルティングファーム出身であり、経営戦略・グローバル事業戦略のプロジェクトを多数リードした経験と、通商・地政学・経済安全保障領域の専門性を併せ持つチーム体制を構築しています。

実効性のある地政学リスク対応支援をご希望の方は、お問い合わせフォームよりぜひお問い合わせください。

関連サービス紹介:

地政学リスク・経済安全保障対応支援

通商(FTA等)・貿易ルール対応 / 関税コスト削減・原産地証明対応