昨今注目を集める経済安全保障について、日本の取り組みと企業に求められる対応をわかりやすく解説します。

主要国(米国・EU・中国)の取り組みについては、こちらをご覧ください。

⇒「経済安全保障」とは②|主要国(米国・EU・中国)の取り組み

弊社の「経済安全保障」関連サービスにご関心をお持ちの方は、「地政学リスク・経済安全保障対応支援」のページもあわせてご覧ください。

1. 経済安全保障とは

1-1. 「優位性」「自律性」「安全性」の確保を目的とした「経済安全保障」

近年、新型コロナウイルス感染症などのパンデミック、国際的な紛争や貿易摩擦、地震や洪水などの自然災害といった様々な理由によって、モノの供給網(サプライチェーン)が混乱・途絶し、食料やエネルギー、生活必需品や医薬品などの入手が困難になったり、価格が高騰したりする事例が発生しています。半導体等の重要物資の輸入が滞り、生産活動の停止を余儀なくされた企業も少なくありません。そのため、「経済安全保障」の確保が世界各国にとって重要な政策課題となっています。

では、「経済安全保障」とは何でしょうか。「経済」も「安全保障」もその意味は多義的・多面的なため、厳密に定義することは大変難しく、専門家の間でも使われる時々で意味が変わることがあります。日本で「経済安全保障」が政策課題として本格的に議論される契機となった自由民主党の提言「『経済安全保障戦略』の策定に向けて」(2020年12月16 日)では、「経済安全保障」は「わが国の独立と生存及び繁栄を経済面から確保すること」と定義されています。その2年後に閣議決定された『国家安全保障戦略』では、「わが国の平和と安全や経済的な繁栄などの国益を経済上の措置を講じ確保すること」が経済安全保障であると述べられています。その目的は、わが国が「主権と独立を維持し、国内・外交に関する政策を自主的に決定できる国であり続ける」こととされています(経済産業省貿易経済安全保障局「経済安全保障に関する産業・技術基盤強化アクションプラン」)。大変広範な定義ですが、それこそが「経済安全保障」の特徴といえます。

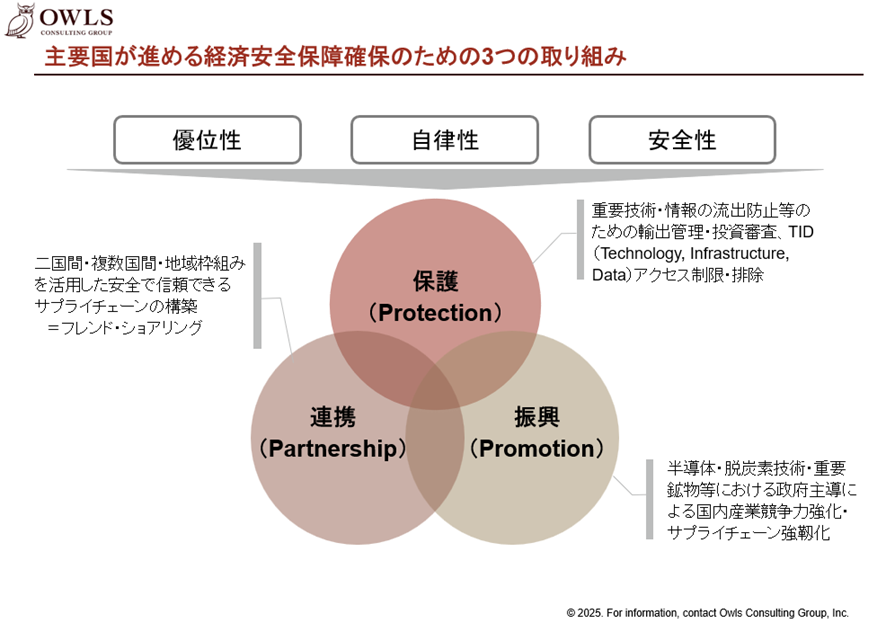

現在、日本をはじめとする世界各国は、それぞれの戦略や法規制に基づいて経済安全保障の確保を進めています。その取り組みは多種多様ですが、「優位性」「自律(自立)性」「安全性」という3つの軸で整理することができます。

「優位性」とは、他国、特に競争相手や国家安全保障上の懸念がある国(懸念国)に対して、経済的、技術的、そして軍事的に優位に立つことです。

「自律(自立)性」は、国内生産基盤が十分に整っていないため多くを輸入するなど、他国への依存度が高い重要物資について、国内生産基盤を拡充したり、輸入先を多様化したりすることなどによって対外依存度や特定国への依存度を引き下げることです。

「安全性」は、電力や情報通信、金融決済のネットワークといった基幹インフラの脆弱性を減らして安全を確保し、国内の経済や社会の混乱を防ぎ、いざというときの軍事行動が制約される事態を阻止することです。

経済安全保障の取り組みを進めている多くの国が、「優位性」「自律性」「安全性」の確保を目的としているといえるでしょう。

1-2. 経済安全保障の取り組みの柱は「保護」「振興」「連携」

「優位性」「自律性」「安全性」の確保を目的とした経済安全保障の取り組みは、多くの国で「保護」「振興」「連携」という形で進められています(図表)。

「保護」とは、重要物資・技術、重要情報や個人情報などが懸念国の手に渡ることを防ぐもので、輸出管理や投資審査、懸念国やその国の企業によるTID(テクノロジー・インフラストラクチャー・データ)へのアクセスの制限などによって実施されています。

「振興」とは、重要物資などの国内製造基盤を整備し、サプライチェーンを強靱化することにより国内産業の競争力強化を図るもので、補助金や税制上の優遇措置といった政府主導の産業政策によって進められています。高関税を課して輸入を抑えることで、国内産業の保護を図る国も少なくありません。

「連携」とは、自国のみでは実現が難しい「保護」や「振興」を、価値を共有し、信頼できる同志国と連携して進めるもので、それら諸国とのサプライチェーンを構築する「フレンド・ショアリング」が代表例です。日米や米国・欧州連合(EU)などの二者間での連携や、米国離脱後は日本が主導しているCPTPP(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定)など、FTA(自由貿易協定)やEPA(経済連携協定)、地域内での経済的枠組みの構築などがこれに当たります。

2. 日本の経済安全保障の取り組み

2-1. 経済安全保障推進法の4つの制度

日本では長らく、「外国為替及び外国貿易法」(外為法)に基づく安全保障貿易管理や対内直接投資審査などが経済安全保障確保の中心的な施策でした。最近でも、その規制強化・拡充や輸出管理対象品目の追加が進められています。コンプライアンスの観点から、これらの規制に対応することは企業にとって引き続き重要な課題です。それと同時に、経済安全保障の強化が図られる中で、これまでとは異なる課題にも対処していかなければなりません。その中心にあるのが、経済安全保障推進法です。

経済安全保障推進法(「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」)は2022年5月11日に成立、同18日に公布されました。日本の経済安全保障の取り組みでは、「戦略的自律性」と「戦略的不可欠性」の確保が戦略的目標とされています。「戦略的自律性」とは、国民生活や社会経済活動の維持に不可欠な基盤を強靱化することで、他国に過度に依存しないことを指します。「戦略的不可欠性」とは、重要技術での優位性の確保などにより、国際社会で不可欠な存在となることで、交渉力を強化し、他国からの経済的威圧を受けにくくすることを指します。

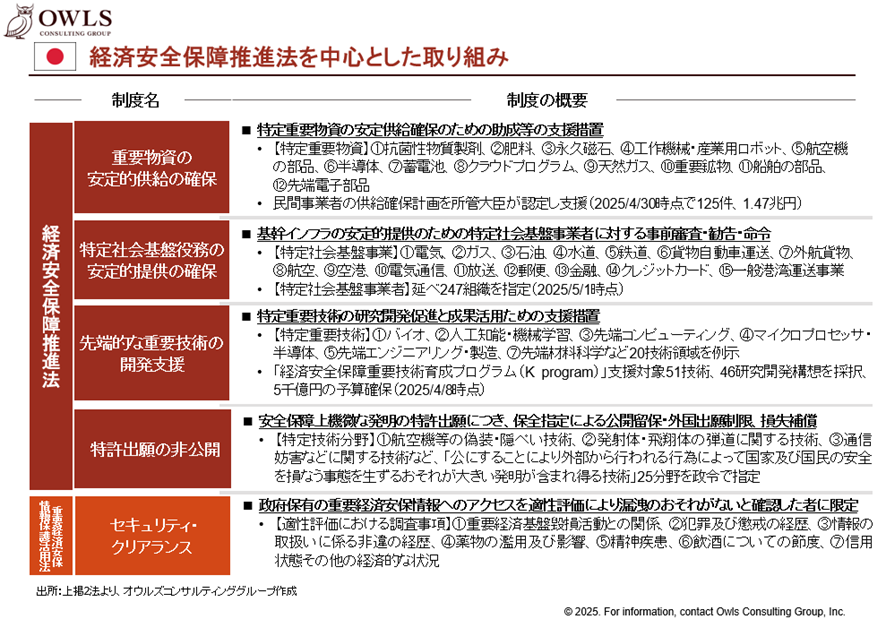

その実現のため、同法では、①重要物資の安定的な供給の確保、②特定社会基盤役務の安定的な提供の確保、③先端的な重要技術の開発支援、④特許出願の非公開の4分野につき制度が整備されました(図表)。これは、「優位性」「自律性」「安全性」の確保のために、「保護」と「振興」を促進するものといえるでしょう。

(1)重要物資の安定的な供給の確保

「重要物資の安定的な供給の確保」は、「国民の生存に必要不可欠または国民生活・経済活動が依拠している物資で、安定供給確保が特に必要な物資」を「特定重要物資」に指定し、これを供給する企業を支援して安定供給を図るものです。「特定重要物資」には、①抗菌性物質製剤、②肥料、③永久磁石、④工作機械・産業用ロボット、⑤航空機の部品、⑥半導体、⑦蓄電池、⑧クラウドプログラム、⑨天然ガス、⑩重要鉱物、⑪船舶の部品が指定され、2024年2月に⑫先端電子部品が追加されました。いずれも、外国からの輸入に大きく依存している、あるいは、今後対外依存度が高まることが懸念されている物資などです。2025年4月末時点で125件、最大約1.47兆円の助成が認定されています。半導体や先端電子部品など日本が優位性を有する物資やその部素材については、技術流出防止措置をとることが支援の条件とされています。

(2)特定社会基盤役務の安定的な提供の確保

「特定社会基盤役務の安定的な提供の確保」は、「国民生活及び経済活動の基盤となる役務であって、その安定的な提供に支障が生じた場合に国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるもの」を「特定社会基盤事業」として、安全性や信頼性の確保を図るものです。具体的には、これを提供する事業者のうち、そのサービスが停止すると重大な影響をもたらす企業や地方自治体などを「特定社会基盤事業者」に指定します。指定事業者が重要設備の導入や維持管理などを委託する際には、サイバー攻撃などの外部からの妨害行為を防止するため、政府が事前審査や勧告・命令を行うことができます。「特定社会基盤事業」は、①電気、②ガス、③石油、④水道、⑤鉄道、⑥貨物自動車運送、⑦外航貨物、⑧航空、⑨空港、⑩電気通信、⑪放送、⑫郵便、⑬金融、⑭クレジットカードに、2024年5月の法改正で⑮一般港湾運送事業が追加されました。2025年5月1日時点で延べ247組織が「特定社会基盤事業者」に指定されています。

(3)先端的な重要技術の開発支援

「先端的な重要技術の開発支援」は、「将来の国民生活・経済活動の維持にとって重要なものとなり得る先端的な技術のうち、その技術が外部に不当に利用された場合において国家・国民の安全を損なう事態を生ずるおそれがあるもの」などを「特定重要技術」と定義して、その研究開発の促進と成果活用を支援するものです。

その中に、「中長期的にわが国が国際社会において確固たる地位を確保し続ける上で不可欠な要素となる先端的な重要技術」について支援する「経済安全保障重要技術育成プログラム」(Kプロ)があります。Kプロでは、海洋領域、宇宙・航空領域、領域横断・サイバー空間領域、バイオ領域に関する重要技術として2025年4月8日時点で51分野を特定し、これを支援するために5000億円が確保されています。これには、小型無人機(ドローン)の自律制御・分散制御技術や次世代半導体微細加工プロセス技術などが含まれています。

なお、よく知られている台湾積体電路製造(TSMC)などによる熊本県でのロジック半導体製造への最大1.2兆円の助成や、ラピダスによる北海道での先端半導体製造への最大1.8兆円の助成は、「特定高度情報通信技術活用システム開発供給導入促進法」(5G促進法)などの別の法律に基づいています。

(4)特許出願の非公開

特許出願の非公開は、特許出願を通じて「公にすることにより国家及び国民の安全を損なう事態を生ずるおそれが大きい発明」について、保全指定によって公開を留保したり、外国出願を制限したりするものです。対象となる「特定技術分野」には、「武器などに関係する無人航空機・自律制御などの技術」「通信妨害などに関する技術」「ウラン・プルトニウムの同位体分離技術」など25分野が指定されています。保全指定によって企業に損失が生じた場合には補償することも規定されています。

2-2. 経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度の導入

経済安全保障推進法の成立過程で積み残しとされていた「経済安全保障分野におけるセキュリティ・クリアランス制度」も、「重要経済安保情報の保護及び活用に関する法律」として2024年5月10日に成立し、2025年5月16日に施行されました。同制度は、政府が保有する非公開の「重要経済基盤保護情報」であり、「その漏洩がわが国の安全保障に支障を与えるおそれがあるため、特に秘匿する必要があるもの」を「重要経済安保情報」に指定し、同情報へのアクセスを適性評価により漏洩のおそれがないと確認された者のみに認めるものです。「重要経済基盤」とは、基幹インフラや重要物資のサプライチェーンを指し、重要経済基盤へのサイバー攻撃や重要物質のサプライチェーンの脆弱性、革新的技術などに関する情報で、漏洩を防ぐ必要があるものが「重要経済安保情報」に当たります。

適性評価は、本人の同意を得た上で、①重要経済基盤毀損活動(スパイ活動やテロ活動など)との関係、②犯罪及び懲戒の経歴、③情報の取扱いに係る非違(文書やシステムの管理に関する規則違反等)の経歴、④薬物の濫用及び影響、⑤精神疾患、⑥飲酒の節度、⑦信用状態その他の経済的な状況から、重要経済安保情報を取り扱うことに支障がないかを政府が評価するものです。企業(「適合事業者」)もまた、重要経済安保情報の保護のために必要な施設設備が設置されていることなどが求められます。

同制度の導入により、日本においても情報保全の仕組みが整ったため、従業員がセキュリティ・クリアランスを保有する日本企業が、国際共同開発や外国政府の調達への入札に参加しやすくなることなどが期待されています。

3. 日本企業に求められる主体的・能動的対応

経済安全保障の取り組みに企業が対応する際には、これまでの取引の見直しなど、コストとリスクが生じます。しかし、日本企業はこれらの取り組みに単にコンプライアンスの観点からだけでなく、事業変革のチャンスと捉えて対応することが重要です。

日本のみならず、世界各国が経済安全保障の名の下に発動する規制や関税措置、自国優先の補助金や税制上の優遇措置による産業政策などは、日本企業にとってリスクであると同時にチャンスにもなります(「『経済安全保障』とは②|主要国(米国・EU・中国)の取り組み」参照)。各国の経済安全保障関連措置に対応するためにサプライチェーンの再編を行った企業の中には、これを単なるコスト増要因と捉えるのではなく、これまでのレガシーからの脱却の契機として事業を見直し、競争力の向上を実現したところもあります。

日本企業は、各国の経済安全保障の取り組みに受け身の姿勢で対応していくのではなく、これを主体的・能動的に捉えて事業変革の契機とし、自社の競争力や価値の向上につなげて必要があります。

株式会社オウルズコンサルティンググループ

シニアフェロー

菅原 淳一

(本コラムは、2025年5月時点の情報に基づいています。)

米国やEU、中国の経済安全保障の取り組みについては、「『経済安全保障』とは②|主要国(米国・EU・中国)の取り組み」をご参照ください。

日本や主要国の経済安全保障の取り組みがもたらす日本企業への影響やリスクについては、コラム「『地政学リスク』とは|事業環境の変化に備える」もあわせてご覧ください。

弊社書籍『ビジネスと地政学・経済安全保障』(日経BP)では、「地政学リスクマップ」作成のポイント(第7章)や、企業の各部門がどのように対処すべきか(「地政学・経済安保リスクの部門別対応策」(第6章))を詳しく解説しています。

こちら↓からご購入できます(Amazon:単行本、Kindle版)

『ビジネスと地政学・経済安全保障』

オウルズコンサルティンググループは、所属コンサルタントの多くが戦略コンサルティングファーム出身であり、経営戦略・グローバル事業戦略のプロジェクトを多数リードした経験と、通商・地政学・経済安全保障領域の専門性を併せ持つチーム体制を構築しています。

実効性のある地政学リスク対応支援をご希望の方は、お問い合わせフォームよりぜひお問い合わせください。

関連サービス紹介:

地政学リスク・経済安全保障対応支援