※2024年3月15日付で一般財団法人リスクマネジメント協会から発行された『リスクマネジメントTODAY』(Vol.143)の「特集:『ビジネスと人権』の現在地」の記事を一部変更して掲載しています。

人権に関するルール形成の加速と、懸念される「ブルーウォッシング」

近年、「ビジネスと人権」の領域において、企業に対応を義務付けるための法規制や枠組みの検討がグローバルで加速している。2024年中には、EUで環境や人権に関するデューディリジェンスを義務化する「企業持続可能性デューディリジェンス指令(CSDDD)」の発効が見込まれる。また、企業のサステナビリティへの取り組みの財務インパクトを計測・開示する枠組みとして、気候関連財務情報開示タスクフォース(TCFD)や自然関連財務情報開示タスクフォース(TNFD)に次いで、人権の観点を含む「不平等・社会関連財務開示タスクフォース(TISFD)」の設立の検討も進められている。

国内では、2022年9月に経済産業省が「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を発表し、日本企業による取り組みを実務的に後押しした。さらに2023年4月には、公共調達の入札に参加する企業に人権対応を義務付ける旨の政府発表が行われた。こうしたルール形成の加速に伴い、人権を含むESGへの対応・情報開示に関して、企業にかかるプレッシャーは急速に高まっている。

一方で、ESG対応への社会からの強い要請に応えようとするあまり、企業が(実態が伴っていないにも関わらず)環境や人権に配慮しているように装う「ウォッシング」と呼ばれる状態に陥ることへの懸念も高まっている。特に近年、環境対応を主眼とした単語である「グリーンウォッシュ」に加え、人権観点からの「ブルーウォッシュ[1]」のリスクも懸念されるようになっている。PwCが2023年に実施したグローバル投資家意識調査では、94%の投資家が「企業報告書には裏付けのないサステナビリティに関する主張(ウォッシング)が何らかの形で含まれている」と考えていることも判明した。

こうした状況の中で、全ての企業には、国際的なルールに則りつつ「ウォッシング」状態に陥らないような実効性ある人権デューディリジェンス(人権DD)の取り組みが求められている。

人権DDとは、企業が自らの人権尊重の責任を果たすための取り組みの一環として、自社の事業を通じた人権への影響を特定、防止・軽減、対処していくプロセスを指す。国連が2011年に定めた「ビジネスと人権に関する指導原則」(以降、指導原則)において、「全ての企業が自らの活動を通じて人権に負の影響を引き起こしたり、助長したりすることを回避し、そのような影響が生じた場合には対処する責任がある」と定めて以降、国内外の多くの企業が人権DDに取り組んできた。

「ビジネスと人権」に関して、近年、NGO等のソーシャルセクターを中心によく語られる重要フレーズとして「Not ticking the boxes(チェックボックスを埋めるだけでは不十分)」というものが挙げられる。企業が人権DDを実践する際に、指導原則に基づいて定型化された要件をただ満たすだけでは、本当の意味での人権侵害の予防と是正には繋がらないという指摘だ。急速に整備が進む各種ルールに応えながらも、表層的な「ウォッシング」や「Ticking the boxes(ただチェックボックスを埋めているだけ)」の状態に陥ることがないよう、企業は実効性ある形で人権DDを推進しなければならない。

では、どのようにすれば人権DDの実効性を高めることができるのか。本稿では、念頭に置くべき主なポイントを解説する。

実効性ある人権DDを推進するためのポイントとは

まず大前提として、人権DDの取り組みは決して単発で終わるものではなく、「継続的に回し続けるべきプロセス」であるという点を押さえておかなければならない。基本的に一度限りで完了するM&Aにおけるデューディリジェンスとは異なり、人権DDでは自社の人権リスクの把握、予防・是正策、救済の一連のプロセスを繰り返し実施することが前提となる。「一度やったら終わり」という施策でなく、「飽くなき改善のプロセス」であることを理解するのが第一歩だ。

また、(特に日本企業に時折見られるケースだが)完璧を期すあまり取り組みへの着手自体が遅れてしまっては、人権侵害を防止するという本来の目的に対して本末転倒になってしまう。前述の通り、人権DDは継続的に運用していくプロセスであることを前提に、まずは優先順位を付けて一度目のサイクルを回し始めた上で、必要に応じて徐々に対応範囲を広げ、プロセスを随時ブラッシュアップしていく意識を持つべきだ。

上記を踏まえた上で、より実効性のある人権DDを推進するためのポイントとして、以下5点について解説したい。

① 自社の業態を踏まえ、「優先すべき重要人権リスク」を適切に絞り込む

② SAQを万能視せず、リスクの度合いに応じて複数のアプローチを組み合わせる

③ 「川下(販売先)」まで視野に入れ、バリューチェーン全体を管理する

④ 「ライツホルダー(人権を持つ当事者)の目線」を取り入れる

⑤ 苦情処理メカニズムを整備し、「声を上げやすい」状況を作る

ポイント①:自社の業態を踏まえ、「優先すべき重要人権リスク」を適切に絞り込む

人権DDプロセスの初期ステップとして、「自社にとっての重要人権リスクの特定」がある。企業が人権に及ぼし得る負の影響のうち、自社の事業で既に顕在化しているリスクや、潜在的リスクが高いと判断できるものを踏まえ、自社として優先的に対応すべき重要人権リスクを特定する。

このステップを実施する際に、一般的に挙げられる「企業が留意すべき人権リスク」を表面的になぞって羅列するだけでは、前述の「Ticking the boxes」の状況に陥り、自社特有の深刻な人権リスクを見逃してしまいかねない。業界や業態によって、注意すべき人権リスクは大きく異なる。例えば食品業界ではサプライチェーン上流の原料生産地における児童労働や強制労働が重要リスクになり得るが、IT業界であればAI活用に起因する差別等のリスク、メディア・エンタメ業界であれば昨今話題になっている性加害などを含むハラスメント問題などが重要リスクの筆頭候補になるはずだ。

重要人権リスクの特定にあたっては、自社の業界や業態、拠点・工場の所在地、カルチャー、取引先の状況などを踏まえながら、具体的にどのようなリスクに注意すべきなのかをよく検討していく必要がある。業界他社で人権リスクが顕在化した事例や、国際機関・NGO等が指摘する業種別の人権リスクのレポート等の外部情報、自社従業員へのヒアリング結果等の情報に基づいて、自社の事業・バリューチェーンの特徴を十分に把握したい。限られたDD対応リソースを最大限に活かすためにも、「自社で特に懸念される人権リスクは何なのか」を的確に見定め、優先順位を決めて対応していくことが必須となる。

ポイント②:SAQを万能視せず、リスクの度合いに応じて複数のアプローチを組み合わせる

「人権DDとは即ちサプライヤーにSAQ(質問票)を配布すること」と捉え、この一点に全力を注いでいる企業も散見されるが、SAQはあくまでサプライヤーの状況を把握するアプローチの一つであり、決して万能ではないことに注意したい。SAQへの回答はサプライヤーの自己評価に基づくため、当然ではあるが「特に問題はない」といった回答が返ってくるケースが多く、回答結果のみではリスクの詳細な実態把握は難しい。SAQは最初の足掛かりとして、特にリスクが高いと見込まれるサプライヤーには実地での監査や追加のヒアリングを実施するなど、リスクの度合いに応じて複数のアプローチを併用していくことが重要だ。

もちろん、SAQの実施にも一定の意義はある。サプライヤーにSAQへの回答を依頼することで、自社が求める人権対応の水準や期待値を伝えることも取り組みの目的の一つだ。実際に、「取引先からのアンケートをきっかけに、人権対応に本腰を入れ始めた」という企業は非常に多い。また、SAQへの回答結果(スコア)が際立って低いサプライヤーがもしいれば、状況改善に向けた対話を始める契機にもなりうる。

サプライヤー管理に際しては、可能な限り既存の認証制度等の活用を検討することも重要だ。各社が独自の調査・監査スキームを一から構築した場合、サプライヤー側の対応負担が過大になってしまう懸念もある。特に食品業界などでは、サプライチェーンの末端が小規模事業者であることも多く、数多くの取引先からの依頼に都度対応することは難しい。その際、例えば人権・環境に配慮して生産者とフェアな取引を行っていることを示す「国際フェアトレード認証」、工場等を対象とした人権・労働分野の認証であるSA8000など、既存の認証スキームを適切に活用することで、より効率的なサプライチェーン管理を目指せる可能性がある。

なお、自社独自で調達原料の認証プログラム構築を試みる例も見られるが、プログラムの正統性や妥当性が充分に担保できなければむしろ「ウォッシング」にあたると見なされてしまうリスクもある。例えば英大手小売のセインズベリーは、プライベートブランドの紅茶商品から国際フェアトレード認証ラベルを外し「FairlyTraded」という独自プログラムに切り替えた際に、英国内で批判を浴びた。その結果、「自称フェアトレード」にも関わらず国際フェアトレード認証製品かのように消費者をミスリードしているとして、英国広告基準局(ASA)が一部広告の取り下げと改善命令を下す事態にまで発展した。

人権対応にこれから着手する企業の場合は、一足飛びに独自の認証プログラムの構築を試みるよりも、まずは既存認証の活用を検討してみることが現実的だろう。

ポイント③:「川下(販売先)」まで視野に入れ、バリューチェーン全体を管理する

前述のようなSAQを用いたサプライヤー管理など、サプライチェーンの「川上」に対する取り組みは既に多くの企業で見られる。一方で、製品・サービスの販売先である「川下」への対応は、調達先の人権リスクに比べて従来あまり注目されてこなかった。特にBtoB企業の場合は消費者の健康や安全に直接関わるような製品を扱わないため、販売先での人権リスクに関する意識は希薄になりがちだ。

しかし、国際ルール上では「売った後のことは知らない」では済まされなくなってきているのが現状だ。そもそも指導原則では、企業の人権尊重の責任範囲はサプライチェーンの「川上」から「川下」までを含む全体に及ぶものとされている。つまり、自社の製品が販売先で人権侵害に用いられてしまうリスク等も考慮し、予防・是正に取り組む必要がある。2023年に改訂されたOECDの「多国籍企業行動指針」でもこの点が改めて明記された他、現在EUで策定の議論が進んでいる「企業持続可能性デューディリジェンス指令(CSDDD)」案でも、2023年12月時点で「バリューチェーン全体(川下を含む)」をデューディリジェンス義務化の対象とする方向で合意されている。今後はサプライヤーだけでなく、販売先(顧客企業やその取引先)まで考慮に入れた取組みが必須となるだろう。

通常、自社と販売先との力関係はサプライヤーを相手取る場合とは大きく異なるため、サプライヤー管理と全く同じ手法を採ることは難しいが、基本的な考え方は変わらない。具体的には、自社の策定する人権方針等の中で「川下」の人権リスクについても考慮する旨を明記することや、重要人権リスクを特定する際に、サプライヤーのリスクに加え、販売先に係るリスクも評価対象に含めることが考えられる。

販売先の人権リスク予防に取り組んでいる企業の例として、スウェーデンの大手通信機器メーカー・エリクソンが挙げられる。同社は、自社製品の販売に際し、販売先における人権リスクをチェックするためのプロセスを導入している。販売する自社製品・サービスが個人情報に関連する技術を含むか、どのような目的で使用されるか、顧客の所有形態はどのようなものか、販売先の国にどの程度リスクがあるかの4つの観点で評価を行い、販売の承認可否を決定している。リスクが高い顧客に販売してしまうことを未然に防ぐため、こうした事前審査のプロセスを導入することも一案だ。

ポイント④:「ライツホルダー(人権を持つ当事者)の目線」を取り入れる

実効性ある人権DDのために欠かせないもう一つの観点は、人権の主体たる「ライツホルダー」との対話・連携である。企業が「ウォッシング」と批判される一要因として、権利を保持している当事者(事業活動の影響で人権侵害に晒される可能性がある当事者)の視点が施策に充分に反映されていないことが挙げられる。

2023年11月に国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)によりジュネーブで開催された「第12回国連ビジネスと人権フォーラム」でもこの重要性は特に強調され、企業によるライツホルダーとの対話に基づいた施策事例も紹介された。オランダの半導体メーカーNXPセミコンダクターズは自社のサプライチェーン上の重要ライツホルダーの例として「移民労働者」を挙げ、エンゲージメント(対話・連携)のために行っている取り組みを紹介した。同社はサプライヤー監査のヒアリングを契機としてサプライチェーン上の労働者との対話を開始し、その後も人権DDの取り組みの一環として継続して対話の場を設けている。また、対話を通じて移民労働者本人たちの「権利への認識」を変える必要性があることを認識した結果、移民労働者のブローカー企業が採用活動を行っているインドネシアの学校まで訪問し、学生への権利教育を実践しているという。

直接ライツホルダーとの対話機会を設けることが難しい場合は、代弁者であるNGOの声を聞くことも一案だが、いずれにしても企業の独りよがりな取り組みにならないよう、当事者の意見を聞ける仕組みの構築が必要不可欠だ。企業による人権対応がどれだけ盛んになっても、それが人権侵害を受けている当事者の声を起点とした取り組みでなければ、真の救済には繋がらないだろう。

ポイント⑤:苦情処理メカニズムを整備し、「声を上げやすい」状況を作る

どれだけ人権侵害への予防施策を徹底していても、人権に関するトラブルが発生してしまうことはある。その際に、起きてしまった人権侵害(およびその疑い)を即座に発見し、被害者を救済するための「苦情処理メカニズム」の確実な構築が重要となる。昨年ジャニーズ事務所における性加害問題が大きな注目を集めたが、被害者が声を上げられる仕組みが無かったこと、つまり苦情処理メカニズムの欠如こそが、長期にわたり問題が明るみにならなかった要因の一つとも言われている。

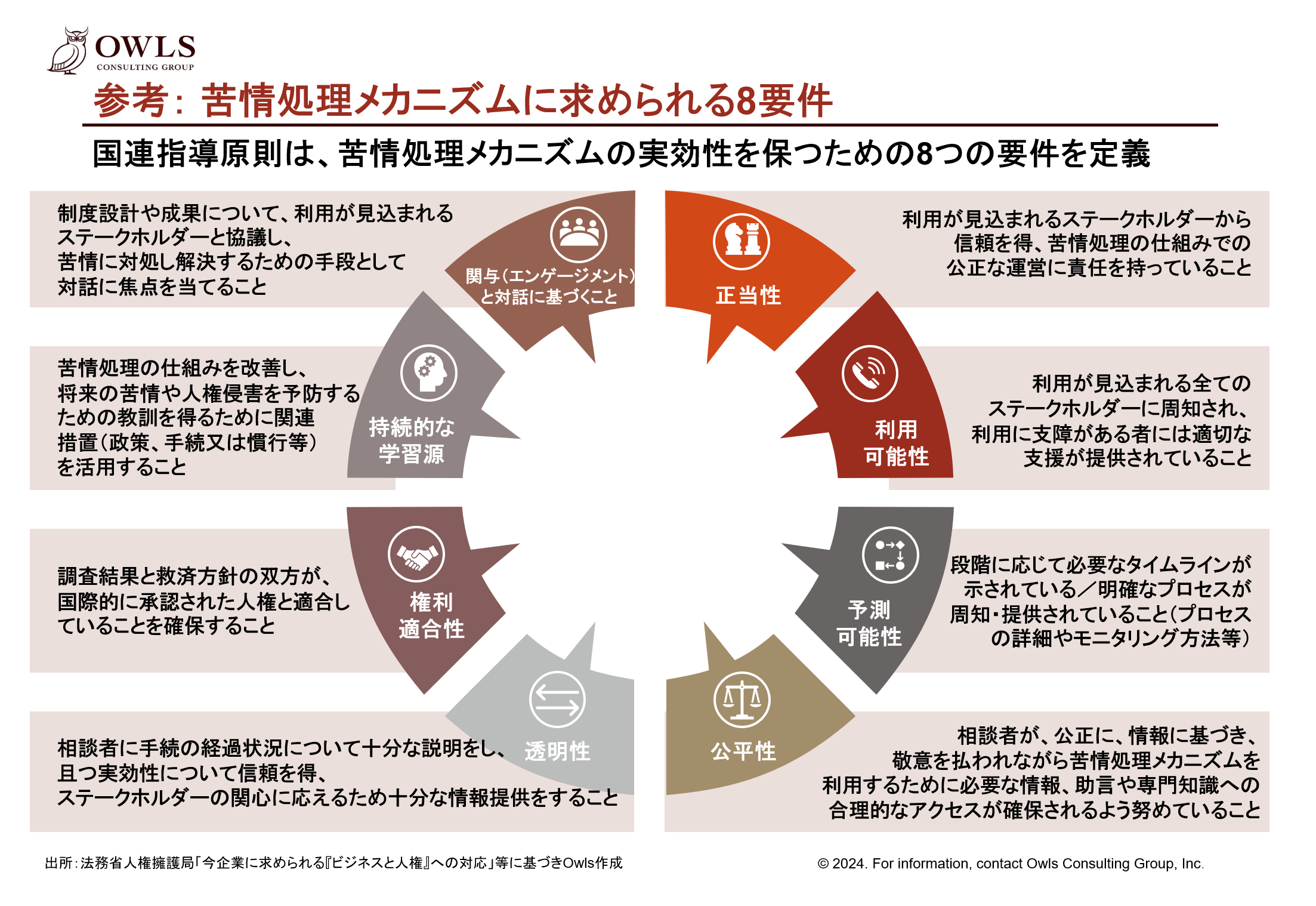

指導原則では、苦情処理メカニズムが満たすべき8つの要件を示している。

【図1】

全要件を漏れなくカバーすべきだが、仕組みの実効性を高める上で特に重要な観点としては、例えば「アクセス可能性」が挙げられる。自社が整備する通報ホットライン等の存在が、例えば臨時職員や派遣社員、日本語が不自由な外国人従業員まで含めて充分に認知され、障壁なく使用できる状態になっているか、改めて確認することが重要だ。加えて、サプライヤーや消費者など、自社を取り巻く全てのステークホルダーが容易にアクセスできる窓口の整備も求められる。

「ホットラインへの通報件数が少ない」ことが必ずしも良いこととは限らない。自社が整備するホットラインが認知・信用されるにつれて、通報件数が伸びることもあるが、人権侵害の発見と対処に繋がるのであればむしろポジティブな結果とも言える。指導原則に示されている要件をきちんとカバーし、全てのステークホルダーが利用しやすい苦情処理メカニズムを構築することが肝要だ。

以上、実効性ある人権DDを推進するための5つのポイントを述べてきた。人権対応に係る企業へのプレッシャーが急速に強まりつつある今、各種ルールの把握や対応に日々追われている企業も多いかもしれない。ルールへの対応は勿論必要だが、そんな中でも常に指導原則の考え方に立ち返り、「人権侵害を本当に無くすために、自社は今何をすべきか」を考え抜くことこそが重要だ。本稿の内容も念頭に置きながら、「Not ticking the boxes」を真に実現するための一歩をぜひ踏み出してほしい。

[1] 「ブルーウォッシュ」の「ブルー」は、様々な人道支援を実施し、企業に対して人権保護を求めている国連の旗の色であり、「ウォッシュ」は、上辺だけ/ごまかし、という意味の「ホワイトウォッシュ」に由来する。

株式会社オウルズコンサルティンググループ

プリンシパル

矢守亜夕美

コンサルタント

玉井 仁和子

関連サービス