近年、サステナビリティの代表的なアジェンダとして掲げられることの多い「環境」と「人権」。

従来、日本人の関心は「環境」に偏重し、「人権」を軽視する傾向にあったが、近年の国際情勢や日本政府の動き等を受けて、日本企業でも確実に「人権」への意識が高まりつつある。本稿ではこうした動きを概観した上で、企業が留意すべき「人権リスク」とは何か、企業にどのような人権対応が求められるのかを解説する。

※2023年12月10日発行の『環境管理』(2023年12月号)から転載しています。

「環境」と「人権」の密接なつながり

「環境」と「人権」は別個のテーマとして語られることも多いが、実は密接につながっている。

宮﨑駿氏の映画「もののけ姫」の世界がまさにそうだ。同作品は「自然を破壊する人間」という形で環境問題と結び付けて語られることが少なくないが、実は「環境」と共に「人権」も重要なテーマになっている。あらすじの詳細に立ち入るつもりはないが、物語の中で環境破壊を生み出しているとされる製鉄所(たたら場)は、自身も過去に人身売買の被害にあったリーダーが、ハンセン病患者等の「社会的弱者」と呼ばれる人々を雇用する場として発展させてきたものだ。つまり人権問題の解決を目指した取り組みが結果として環境問題を生みだしている世界が描かれていると見ることもできる。

「もののけ姫」の世界に限らず、現代でも「環境(人権)への配慮を進めた結果、人権(環境)リスクを増大させてしまう」ケースは存在する。

例えば電気自動車(EV)は内燃機関を持たないため走行時に二酸化炭素や窒素酸化物を排出せず、環境負荷が低いことが売りだ。しかし、EVに使用されるリチウムイオンバッテリーの原材料であるコバルトの多くは、劣悪な環境の中で子どもたちが素手で採掘していることがNGOによって指摘されている。EVの利用が増えるほどコバルトの利用が増加し、採掘現場での児童労働は悪化するかもしれないのだ。気候変動対策と児童労働廃絶のように、環境と人権には「負のイシューリンケージ(一つの問題を解決しようとすることが別の問題を悪化させてしまうこと)」が起こり得ることに留意する必要がある。

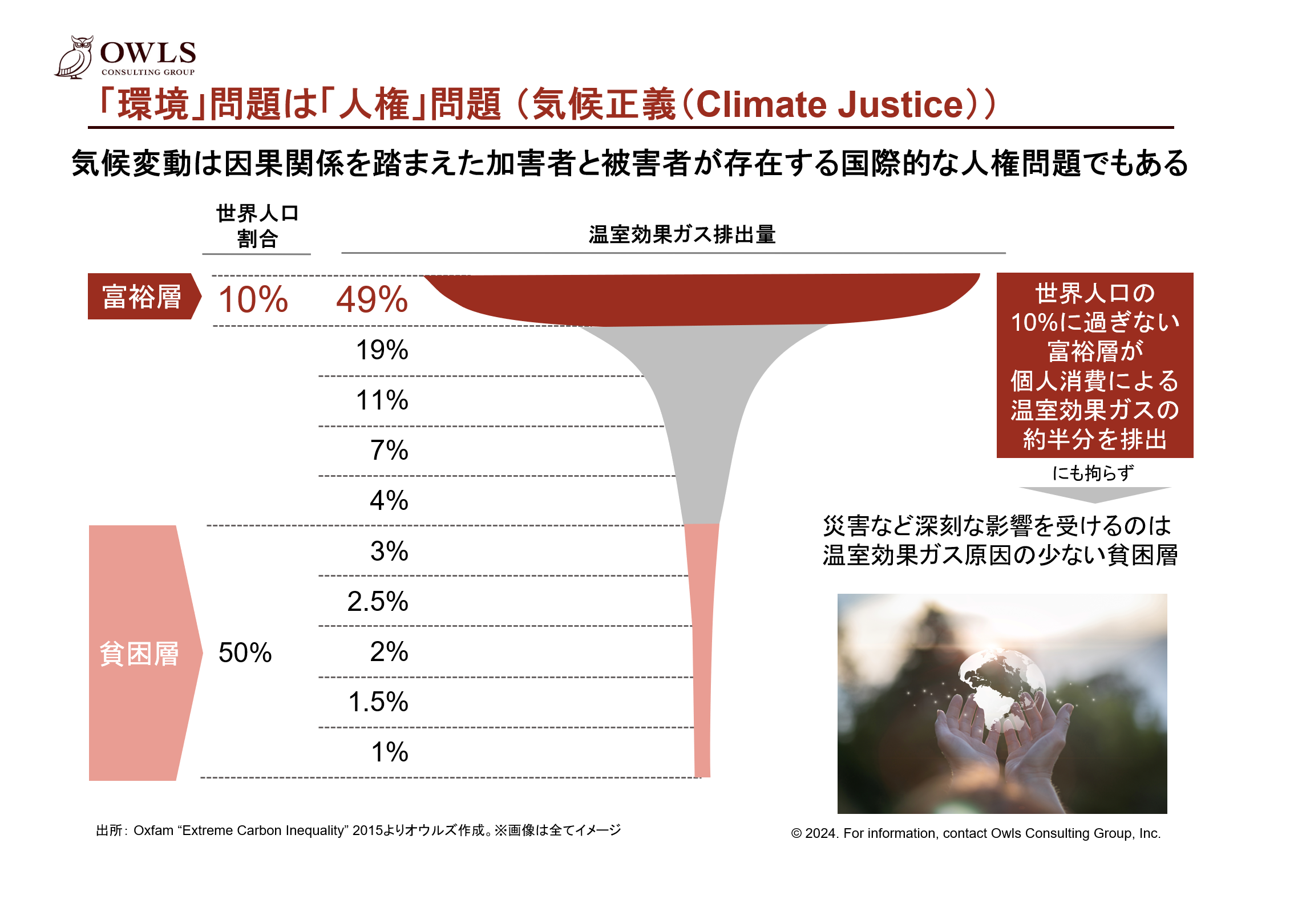

他方で、「環境問題は人権問題」という側面もある。例えば「気候変動の原因に責任のない人こそが深刻な被害を受けないようにしなければならない」という「気候正義(Climate Justice)[1]」と呼ばれる考え方がある 。

地球温暖化により異常気象や自然災害が多く発生すると、農業や漁業等で生活を営む途上国の貧困層が大きな影響を受けてしまう。長い年月にわたり気候変動の要因となる温室効果ガスの大部分を排出してきたのは先進国の側であるにもかかわらず、資金や技術を持たない途上国の人々が自然災害や生態系の変化によって生活を壊されるのは不公平だという主張だ(図表1)。国連総会は2022年に「クリーンで健康な環境へのアクセスは普遍的人権である」とする決議を採択し、2021年時点で同様の決議に反対していた日本政府も今回は賛成に回った[2]。国連グローバルコンパクトも、本年8月に、気候変動への対応の際に人権への影響にも配慮した公正な以降(just transition)をするべきとの立場を示している。このように、近年では国際的にも気候変動を含む環境への権利が「人権」であることが確認されているのだ。

(図表1)

「環境」偏重、「人権」軽視の日本

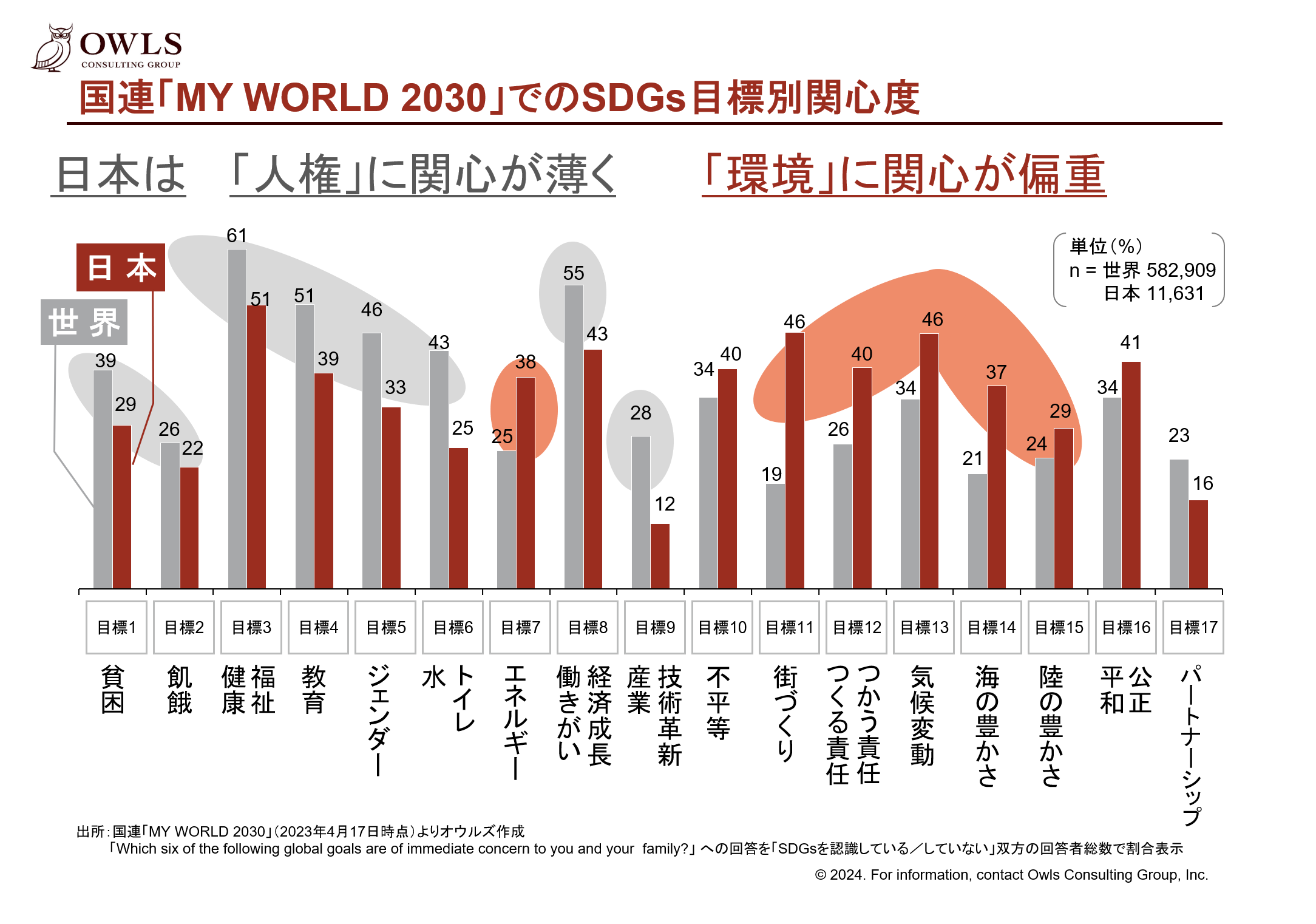

密接に関連している「環境」と「人権」だが、日本人はSDGsや社会課題解決というと「環境」をまず頭に浮かべることが多いようだ。

図表2は国連による「MY WORLD 2030」というアンケートの結果(2023年時点)をグラフにしたものだ。これは「17個のSDGsの目標のうち、どの6個があなたやあなたの家族にとって差し迫った関心ごとですか?」という質問に世界で41万人が回答した結果を示している。2本の棒グラフの左側が世界全体の回答、右側が日本人による回答を表している。2本の棒グラフを比較し、日本人の関心が際立って高いSDGs目標と、逆に世界の水準よりも特に日本の関心が低いSDGs目標をそれぞれ網掛けしてみると、日本人の意識が「環境」に偏っていることがわかる。「人権」に関連が深い目標(特に目標1~6, 8など)への関心が薄く、「環境」に関連が深い目標(特に目標7、11~15など)への関心が高い。

(図表2)

日本企業でも高まる「人権」への意識

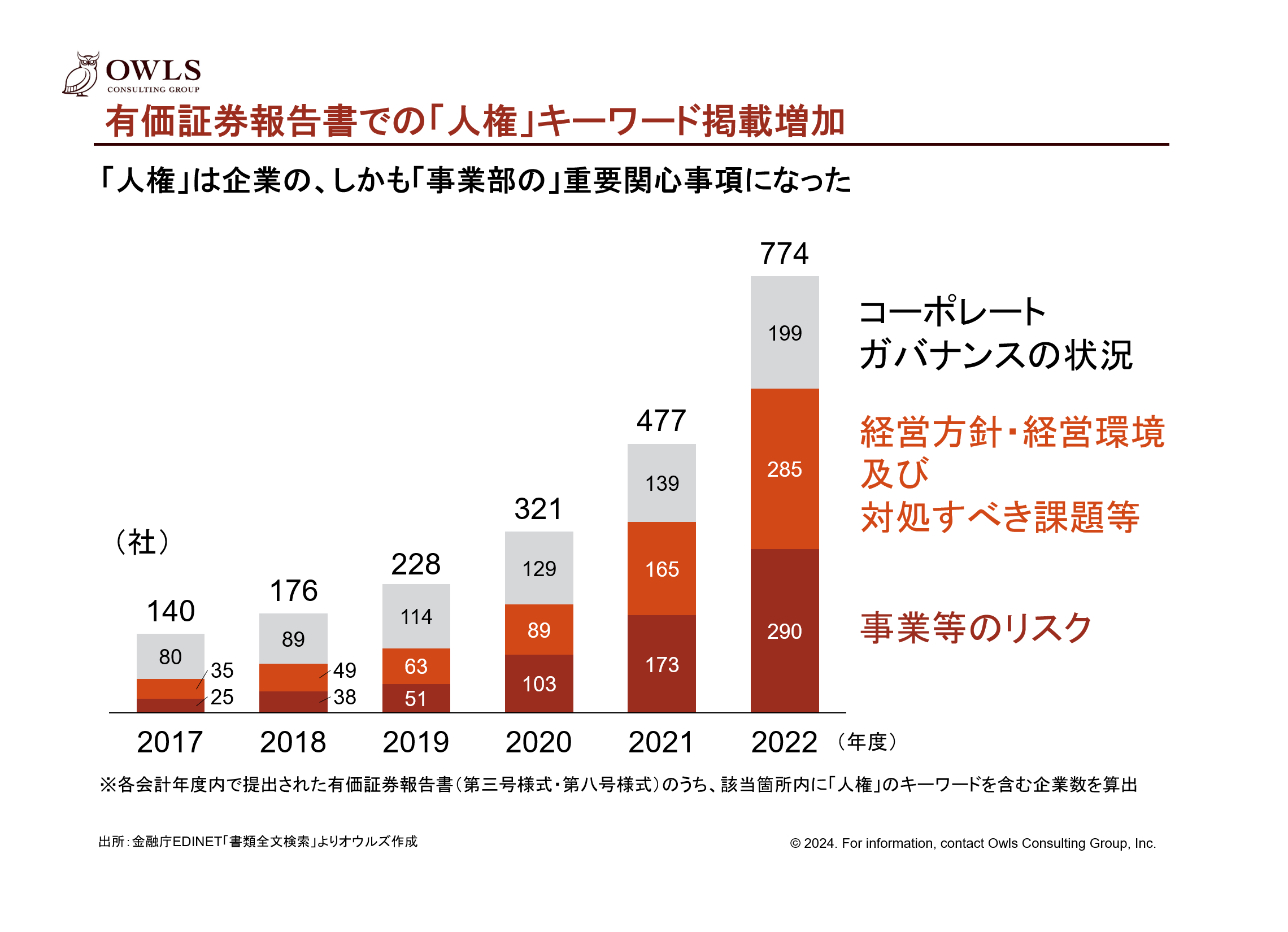

世界と比べて「人権」への関心が薄い日本だが、状況は変わりつつある。近年、主要経済誌やニュース等で「ビジネスと人権」や「人権デュー・ディリジェンス」という言葉を目にする機会が増えた。2022年度に発行された有価証券報告書に「人権」という言葉を使った企業の数は、2017年度の約5倍以上に急増しており、特にビジネスにおける人権への注目が高まっていることがうかがえる(図表3)。

(図表3)

ここ数年で中国・新疆ウイグル自治区における強制労働疑惑、ミャンマーでの軍事クーデターやロシアによるウクライナへの軍事侵攻、イスラエル・パレスチナ武装勢力間の衝突等、基本的人権や平和そのものに危機を及ぼすような事態が次々と発生する中、日本企業もこれまで以上に「人権」を頭に置いた経営判断を迫られるようになった。

また、2011年に国連が企業の人権尊重責任を初めて明記した「ビジネスと人権に関する指導原則」(以下、国連指導原則)を策定して以降、欧米を中心に、企業に対して人権デュー・ディリジェンス(事業を通じて及ぼしうる人権への悪影響を特定し、防止・軽減するための取り組み)を義務付ける法律の整備が次々と進んだ。遅れをとっていると言われていた日本政府もようやく2022年9月「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」を策定し、本格的に企業の人権への取り組みを後押しし始めている。

人権はESG投資の文脈でも重視されているテーマだ。2021年には東京証券取引所が発表したコーポレート・ガバナンス・コードの改訂において、人権の尊重を求める旨が新たに追加された。2022年の調査によると、国内の機関投資家が重視するエンゲージメント(対話)のテーマとして、気候変動の次に「ダイバーシティ&インクルージョン」「人権」が上がっており、高い関心が寄せられていることがうかがえる。

このように近年の国際情勢や日本政府、投資家等の動きを受けて、日本企業でも確実に「環境」だけでなく「人権」への意識が高まりつつある。

企業が留意すべき「人権リスク」

では、企業は具体的にどのような「人権リスク」に留意すべきか。

まず「人権リスク」とはビジネスリスクではなく、あくまで企業の活動によって悪影響を受ける人々の生命や健康、尊厳のリスクであることを理解する必要がある。業務の生産性だけを考えるならば、「1人の過労死」よりも「100人のストレス」のほうが重篤かもしれない。それでも、人命に取り返しのつかない被害を避けるために、前者をより重く捉えるのが正しい人権の考え方だ。また、「人権リスク」と聞くとハラスメント等が頭に浮かぶ方も多いかもしれないが、企業が留意すべき「人権リスク」の範囲や定義は広範囲に渡り、差別や強制労働、児童労働、冒頭で述べたような「気候変動を含む環境への権利」等も含まれる。

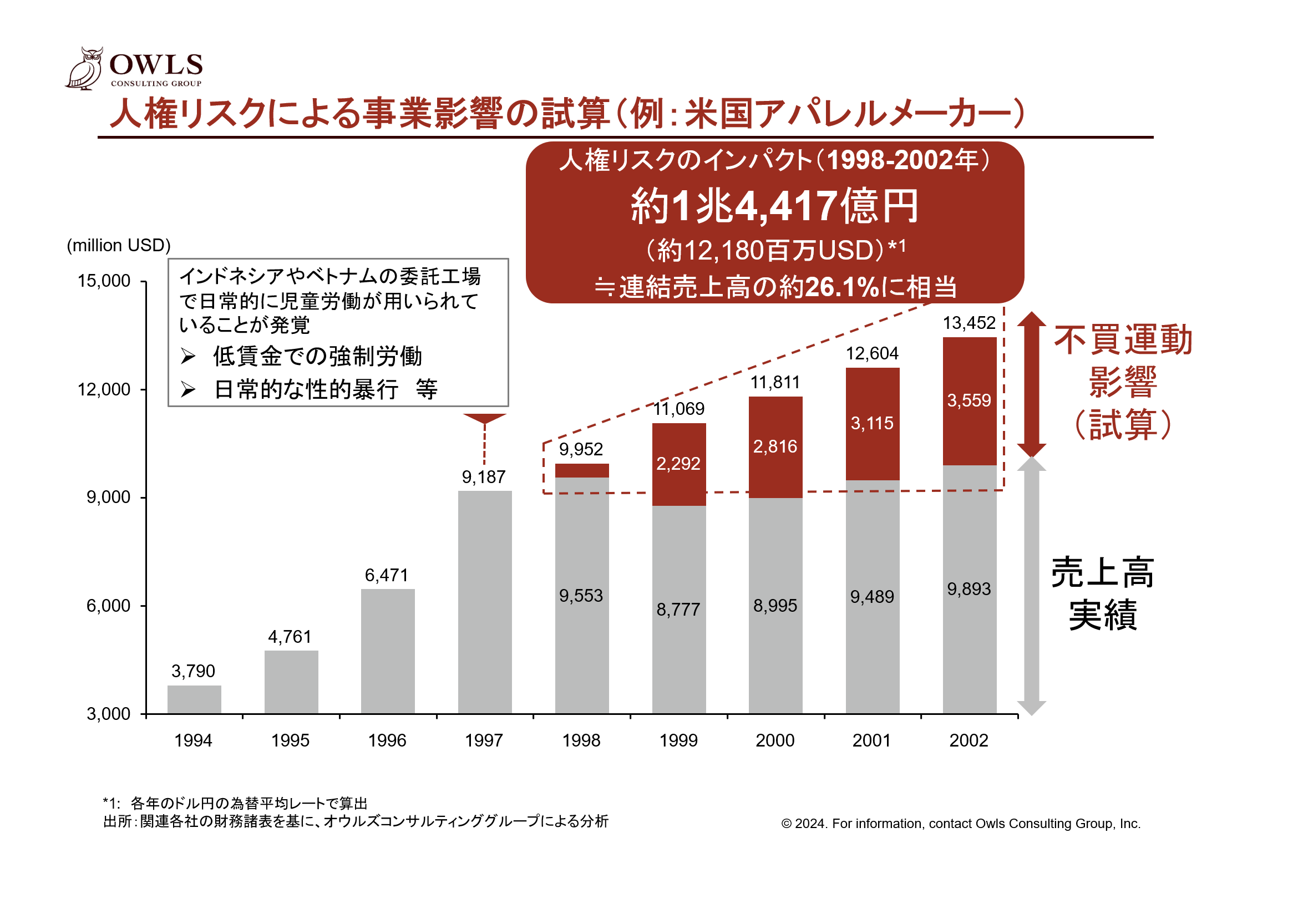

繰り返しになるが、「人権リスク」はビジネスリスクと同義ではない。しかし、人権への対応次第では、売り上げの減少やコストの増加、企業価値の棄損といった影響が及ぶ可能性もある。例えば、現在ではサステナビリティの先進企業として知られる米大手のアパレルメーカーは、過去に東南アジアの製造委託先工場での人権侵害が発覚し、それが世界的な不買運動に発展して対応に苦しんだ過去を持つ。不買運動の結果、同社は1998年から2002年までの5年間で、なんと連結売上高の26%にも相当する売り上げを失った(図表4)。自社内はもちろんのこと、サプライチェーン上での人権リスクが顕在化することで生じるビジネス上の影響は無視できないものだ。

(図表4)

企業にまず求められる「守り」の人権対応

それでは企業にはどのような対応が求められるのか。人権対応の第一歩は「人権侵害を回避し、企業が関与した人権への悪影響に対処する[3]」こと、すなわち「害をなさないこと(do-no-harm)」だ。大前提として、「人権リスク」には「オフセット」(どうしても避けられない負の影響を、別の活動によって埋め合わせるという考え方)の概念がないことに注意する必要がある。人権は一人一人に固有かつ不可侵なものなので、自社が関与する強制労働を別の社会貢献活動で「埋め合わせる」ことは許されない。このため、企業はまず何よりも人権に害をなさないための「守り」の人権対応に優先的に取り組む必要があるのだ。

人権侵害を回避し、企業が関与した人権への悪影響に対処するため、国連指導原則では大きく3つの取り組みを求めている。具体的には①ステークホルダー(自社の従業員と社外関係者)に向けた人権尊重へのコミットメントを示す「人権方針」を策定すること、②事業を通じて及ぼしうる人権への悪影響を特定し、防止・軽減するための「人権デュー・ディリジェンス・プロセス」を実施すること、③負の影響が発生した場合に是正・救済するための苦情処理メカニズム等の仕組みを整備することだ。一連の取り組みは「一度やって終わり」ではなく、継続的に見直しながら実施していく、言わば「飽くなき改善のプロセス」ということができる。

海外で整備されている人権デュー・ディリジェンス関連法の中には、ドイツのサプライチェーン・デュー・ディリジェンス法や、現在欧州で審議されている企業持続可能性指令案のように、人権と環境を合わせたデュー・ディリジェンスの実施を定めるものもある。例えば欧州の指令案の付属書では、デュー・ディリジェンスの対象となる課題として「国際人権規約」や「ILO中核的労働基準」等人権に関する条約等で規定されるものだけでなく、「生物多様性条約」や「水銀に関する水俣条約」等、環境に関する条約等で規定されるものも挙げられている。今後はこうしたルールの整備に伴い、人権・環境一体となった取り組みを行う企業が増えていくことが見込まれるだろう。

これからの企業の勝敗を分ける「攻め」の人権対応

人権対応において「害をなさない」ことは大前提として必要ではあるものの、各国で次々と人権デュー・ディリジェンス関連法が整備され、日本でも国内外から法制化を求める声が出ている中、人権リスクへの対応だけで企業が評価される時代には遅かれ早かれ終わりが来るとも言える。これからは、自社が人権に害をなさないための「守り」の人権対応に取り組むことはむしろ当然とされ、社会全体の課題解決に貢献するための「攻め」の人権対応にいかに取り組んでいるかが問われることになるだろう。

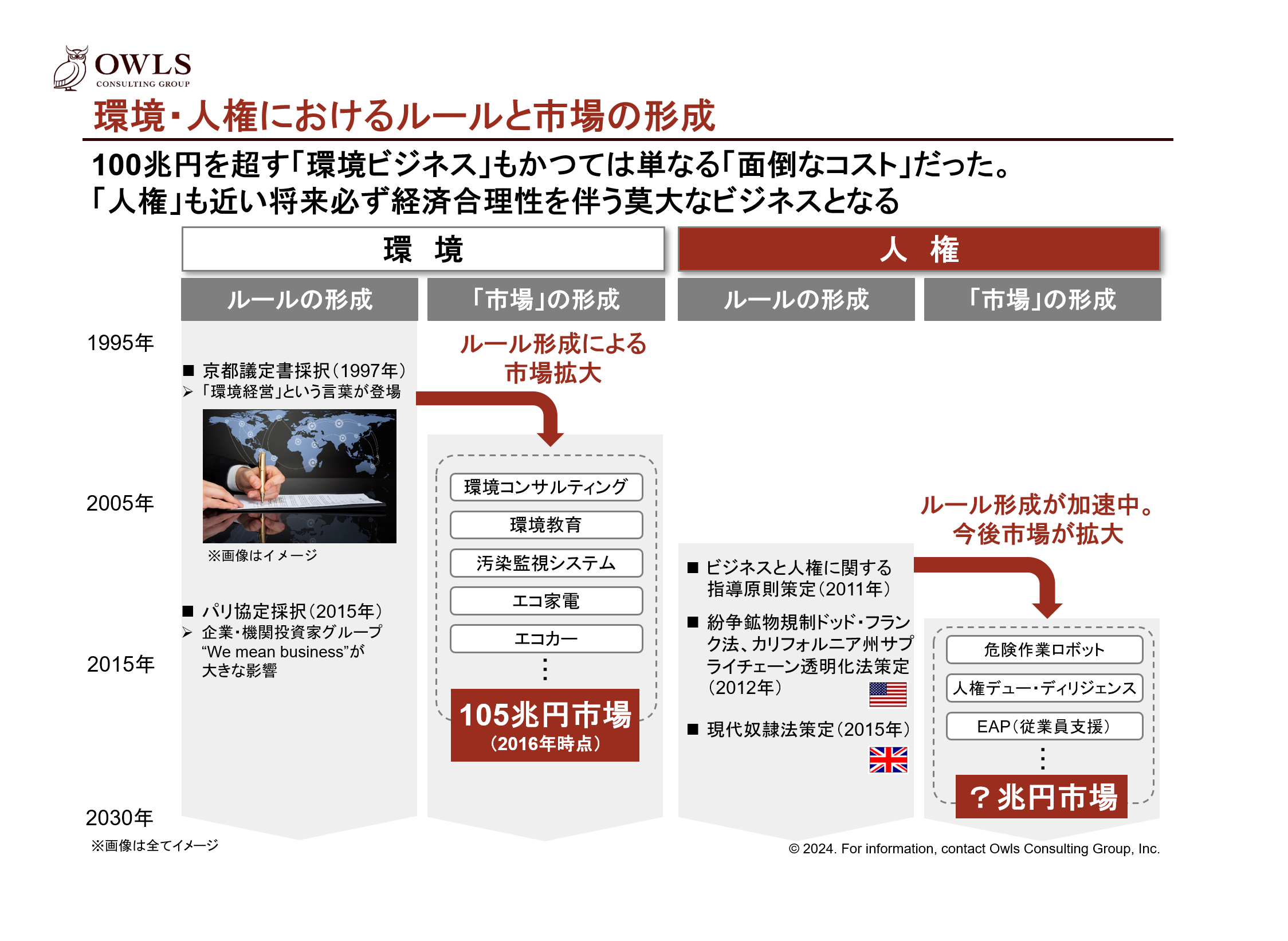

「攻め」の人権対応としては、例えば事業の中で人権課題の解決に資するような製品やサービスを生み出していくことがある。かつては「環境」も経営にとってはリスクとしてしか捉えられてこなかったが、今や気候変動や生物多様性の減少等の課題を解決するための製品・サービスが100兆円規模の「環境ビジネス」の市場を形成している。同じように、人権に関する課題を解決する「人権ビジネス」の市場も今後大きく拡大していくだろう(図表5)。例えば冒頭でEVに使用されるリチウムイオンバッテリーの原材料であるコバルトが児童労働により採掘されていることを述べたが、現在テスラをはじめ各社が「コバルトフリー」のバッテリー開発にしのぎを削っている。

こうした「人権リスクに繋がる原料を使用しない」製品を新たに開発することも「人権ビジネス」の一つの形だ。今後の企業には「害をなさない」だけでなく「人権課題解決」の主体として行動していくことも求められている。

(図表5)

株式会社オウルズコンサルティンググループ

マネジャー

石井 麻梨

[1]認定特定非営利活動法人エフ・オー・イー・ジャパン (FoE Japan)「Climate Justice(気候正義)とは」2023年10月21日付

[2]Sustainable Japan「国連総会、持続可能な環境へのアクセスを『人権』と決議。日本政府も今度は賛成」2023年10月21日付

[3]外務省「ビジネスと人権に関する指導原則:国連『保護、尊重及び救済』枠組の実施(仮訳)」2023年10月21日付

関連サービス